成人式、一生に一度の晴れ舞台。

華やかな振袖に身を包み、最高の思い出を作りたいですよね。

でも、ヘアカラーはどうしよう。

派手髪が大好きだけど、振袖に合うのかしら。

そんなお悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

今回は、振袖に合う派手髪の選び方から、成人式に向けたヘアカラーの施術時期、ヘアケアまで、詳しくご紹介します。

振袖に似合う派手髪の選び方

髪色の選び方

まず、派手髪といっても様々な種類があります。

ハイトーンカラー、インナーカラー、グラデーションカラーなど、そのバリエーションは豊富です。

自分の肌の色や顔立ち、そして着る振袖の色柄を考慮して、最適な髪色を選びましょう。

例えば、白や淡い色の振袖には、ハイトーンカラーやパステルカラーが映えます。

一方、赤や濃い色の振袖には、落ち着いたトーンの派手髪の方がバランスが良いでしょう。

また、髪色の明るさや色味によって、印象が大きく変わることを覚えておきましょう。

明るすぎる髪色は、振袖の華やかさを邪魔してしまう可能性もあります。

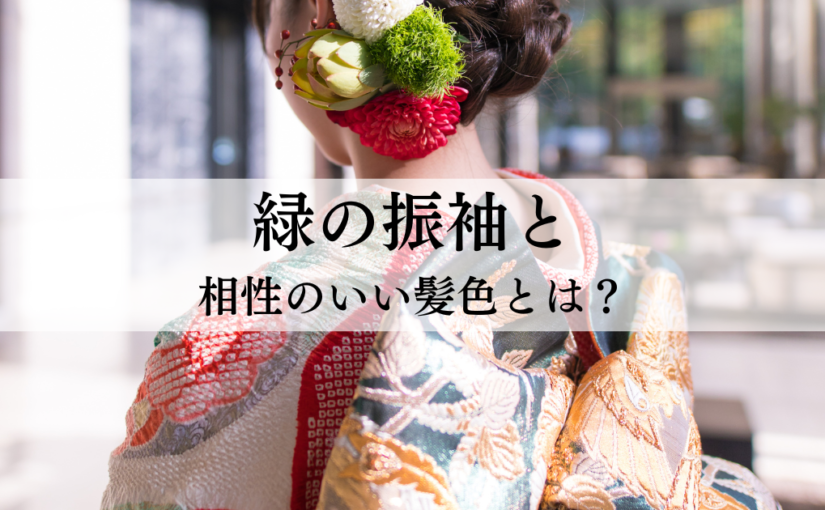

振袖との相性

振袖の色柄と髪色のバランスは非常に重要です。

例えば、古典柄の振袖には、落ち着いたトーンの派手髪がおすすめです。

一方、モダンなデザインの振袖には、より個性的な派手髪も選択肢に入るでしょう。

赤系の振袖には、ベージュ系やブラウン系の髪色がよく合います。

ピンク系の振袖には、ラベンダーカラーや落ち着いたトーンのピンクがおすすめです。

白やクリーム色の振袖なら、ブルーやグリーンなどの鮮やかな色も素敵です。

振袖の色と髪色が同系色であれば、統一感が出て華やかさが増します。

反対に、対照的な色を選ぶことで、より個性を際立たせることができます。

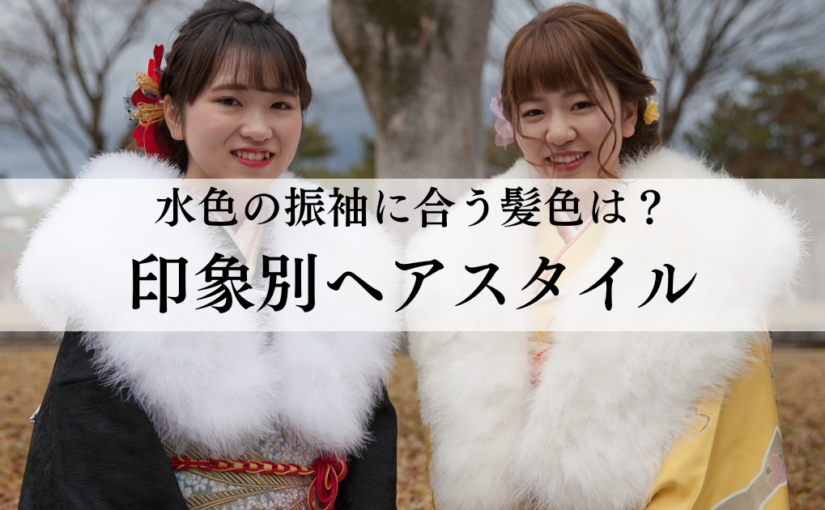

ヘアスタイルの選び方

髪色だけでなく、ヘアスタイルも全体の印象を大きく左右します。

ロングヘアなら、編み込みやアップスタイルで華やかに。

ボブやショートヘアなら、カールやウェーブで動きを出すと良いでしょう。

また、ヘアアクセサリーとの組み合わせも重要です。

髪飾りやカチューシャなどを効果的に使うことで、より魅力的なスタイルを演出できます。

事前に美容師さんと相談し、振袖や髪色に合わせたヘアスタイルを一緒に考えましょう。

顔型別ヘアスタイル提案

顔型に合わせたヘアスタイルを選ぶことで、より魅力的に見えることができます。

丸顔さんには、トップにボリュームを出すことで縦のラインを強調し、小顔効果を狙うヘアスタイルがおすすめです。

面長さんには、サイドにボリュームを出すことで、顔の縦の長さをカバーするスタイルが効果的です。

卵型や逆三角形など、様々な顔型に合わせたヘアスタイルの提案が美容室では可能です。

自分の顔型の特徴を把握し、似合うヘアスタイルを美容師さんと相談しながら決定しましょう。

成人式ヘアカラーの最適な時期

ヘアカラー施術のタイミング

成人式当日に理想的なヘアカラーで臨むためには、施術時期を適切に設定することが重要です。

一般的には、成人式の1週間前に施術するのが理想的です。

これは、染めた髪色が落ち着き、自然な仕上がりになるためです。

ただし、ハイトーンカラーやブリーチを使用する場合は、色落ちが早いため、3~4日前に施術する方が良いでしょう。

ヘアカラーの持ちと色落ち対策

派手髪は、色落ちしやすい傾向があります。

色持ちを良くするためには、カラーシャンプーやトリートメントの使用が効果的です。

また、紫外線対策も重要です。

紫外線は髪の色褪せを促進するため、日焼け止めスプレーなどを活用して、髪への紫外線ダメージを軽減しましょう。

成人式当日のヘアセット

成人式当日は、ヘアセットも重要です。

事前に美容室でヘアセットの予約をしておきましょう。

髪色やヘアスタイルに合わせたヘアアクセサリー選びも忘れずに行いましょう。

Maiでは、当日のヘアメイクも承っております。

ヘアカラーとヘアケア方法

派手髪は、通常の髪よりもダメージを受けやすい傾向があります。

そのため、ヘアカラー後には、しっかりとヘアケアを行うことが大切です。

カラー専用のシャンプーやトリートメントを使用し、定期的なヘアパックも効果的です。

まとめ

この記事では、振袖に合う派手髪の選び方と、成人式に向けたヘアカラーの施術時期、ヘアケアについて解説しました。

自分の肌の色や顔立ち、振袖の色柄、そしてヘアスタイルを総合的に考慮して、最適な髪色を選びましょう。

色落ち対策やヘアケアも忘れずに行い、成人式当日は最高のヘアスタイルで晴れ舞台を迎えましょう。

事前に美容師さんと相談することで、より理想的なヘアスタイルを実現できるはずです。

一生に一度の成人式、自分らしいスタイルで最高の思い出を作ってください。